“Politische Kultur und Wahlbeteiligung” war das Thema meiner jüngsten Vorlesung zur Wahlforschung an der Universität Zürich. Ein Plädoyer für mehr Partizipationskultur, gerade zugunsten kommender Generationen.

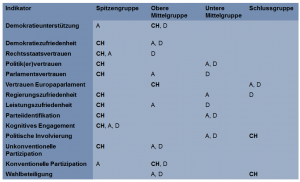

Quelle: Gabriel/Plasser (Hg.): Deutschland, Oesterreich und die Schweiz im neuen Europa. Bürger und Politik. Studien zur Wahl- und Einstellungsforschung, Baden-Baden 2010, eigene Darstellung

“Musterhafte Einstellung, wie Politik und Staat geführt werden sollen”, ist eine der gängigen Definitionen von politischer Kultur. Relevant ist, was dem politischen Handeln vorausgeht, ohne dass dieses selbst zur politischen Kultur gehört.

Es zählt zu den Eigenheiten des Kulturellen, dass man nur im Vergleich über die eigene Kultur differenziert genug sprechen kann. Denn ohne das tappt man gerne in der Falle der Selbstbilder, ohne die Fremdbilder zu gehen, hält man das Selbstverständliche für unumgänglich, ohne es als Möglichkeit zu durchschauen.

So sind wir in der Schweiz gewohnt, uns als Musterdemokratie zu sehen, was nicht ganz falsch, aber auch nicht einfach richtig ist. Denn die politische Kultur der Schweiz ist, gerade im internationalen Vergleich, stark auf Fragen der Demokratie in Verfassungs- und Gesetzesrevisionen ausgerichtet, die den Staat betreffen, was uns geläufig ist. Dagegen übersehen wir gerne, dass es Bereiche wie die Demokratie in der Wirtschaft gibt, die bei uns fast ganz ausgeblendet werden.

Ein Projekt zur politischen Kultur Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz im Vergleich, an dem ich vor wenigen Jahren mitgewirkt habe, stellt der Schweiz eine durchaus etablierte und gereifte demokratische politische Kultur aus. Sie ist, im oben definierten Sinne entwickelter und, besser ausgebaut als in vielen Nachbarstaaten.

Indes, sie ist mit einem deftigen Mangel behaftet. Denn die politische Involvierung in die Breite bleibt in der Schweiz zurück: Das gilt nicht nur für das Stimmrecht von AusländerIn, beispielsweise auf lokaler Ebene. Die Einschätzung trifft auch nicht einfach, wegen dem Frauen-Stimm- und Wahlrecht, Nein, zur dieser Einschätzung kommt man insbesondere, wenn man sich die Wahlbeteiligungswerte nach Alter ansieht.

Wenn die allgemeine Wahlbeteiligung mit knapp 50 Prozent international tief ist, gilt das ganz besonders für die Teilnahme an nationalen Wahlen in den jüngeren Gesellschaftsgruppen. Werte von drei Viertel Abwesenden sind keine Seltenheit. Typisch dafür, bis jetzt fehlt es an einer gesamtschweizerischen Statistik, die uns sagen würde, wie tief der Wert bei den Parlamentswahlen 2011 gewesen ist.

Was der Schweiz fehlt, ist eine Kultur der politischen Involvierung junger Menschen in die Politik. Klar, es gibt Jugendparteien, die etwas mehr Zulauf haben als auch schon. Sicher, in den Medien findet man Jugendkulte, sei es im Sport, der Unterhaltung oder der Mode. Doch bleibt das alles ohne grosse Wirkung auf die Politik. Selbst der Staatskunde-Unterricht, vielerorts versorgt in Gesellschaftsfächern, befördert die politische Partizipation Jugendlicher kaum.

Vor einem Viertel Jahrhundert galt es, ähnliche Defizite bei der politischen Aktivierung der Frauen in der Schweiz zu machen. Da ist seither einiges in Gang gekommen. Der Wertwandel hat die Aufteilung in Männeröffentlichkeit und Frauenprivatraum fraglich erscheinen lassen. Der Frauenstreik von 1991 hat Ansprüche der Frauen auf gelebte Gleichstellung erhoben. Zahlreiche Programme in Städte und Kantonen, die Zahl politisierender Frauen zu erhöhen, haben einiges in Veränderung gebracht. Diesbezüglich ranigert die Schweiz heute im oberen Mittelfeld moderner Demokratien.

Genau eine solche Kultur fehlt uns aber, wenn es um den politischen Nachwuchs insgesamt geht. Es scheint, als verteidigten die Inhaber der politischen Pfründe diese so heftig, dass sie selbst die Probleme, die dabei entstehen, übersehen.

Dem sollte etwas gegenüber gestellt werden: Als Erstes müssten wir uns bewusster werden, dass die Schweizer Demorkatie hier gefodert ist, und dass es ohne regelmässige Programme in diesem Bereich keine Besserung gibt. Als Zweites bräucht es auch ein klares Signal der jungen Menschen, dass sie in die Politik wollen. Und drittens wäre eine breite Debatte angezeigt, wie etablierte und neuen Vorstellungen politischer Partizipation in Uebereinstimmung gebracht werden können.

Natürlich, man kann auch einfach warten, bis sich die politischen Beteiligung als Gewohnheit einstellt. Erfahrungsgemäss nimmt das ab dem 30. Altersjahr in der Schweiz zu, und erreicht es mit 70 den Höhepunkt. Doch nur darauf zu zählen heisst, Rekrutierungsprobleme in lokalen Behörden, in Parteivorständen und Vereinsgremien, wie sie heute verbreitet vorkommen, als gegeben in die Zukunft zu verlängern. Gerade angesichts der ausgebauten Mitsprachemöglichkeiten darf man solche Defizite nicht einfach übersehen und hinnehmen.

Das kann meines Erachtens nicht die Absicht einer zukunftsträchtigen Demokratie sein, maximal ein Missverständnis, dessen man sich kulturell zu wenig bewusst ist und es deshalb auch nicht aktiv beseitigt.

Claude Longchamp