(zoon politicon) Seit die SVP Schweiz sich nicht mehr in der Regierung sieht, ihren Wählerauftrag aus der Opposition zum Bundesrat heraus sichtbarmachen will, an den Bundesratsparteiengesprächen nicht mehr teilnimmt, und in der “Arena” gleich starke Delegationen von Regierung und Opposition fordert, ist die Konkordanz wieder in aller Leute Mund. Seither wird auch viel behauptet, wie man sich in der Konkordanz nicht zu verhalten habe, wer den Rubikon überschritten habe, und welche Institutionen der Konkordanz überflüssig geworden seien.

Die Untersuchung

Gerade recht, um die tagesaktuelle, von parteipolitischen Interessen bestimmte Diskussion zu spiegeln, kommt da die politikwissenschaftliche Dissertation von Christian Bolliger, die 2007 unter dem Titel “Konkordanz und Konfliktlinien in der Schweiz, 1945 bis 2003”, erschienen ist. Bolliger interessiert sich dabei nicht für alles und jedes, was mit der Konkordanz zu tun hat, sondern für eine spezifische, in der Schweiz aber wichtige Fragestellung: “Wie stark entsprach die politische Praxis der schweizerischen Regierungsparteien im Wandel der Zeit dem Modell der Konkordanz, und trug diese Praxis zur Verminderung der gesellschaftlichen Praxis bei?”

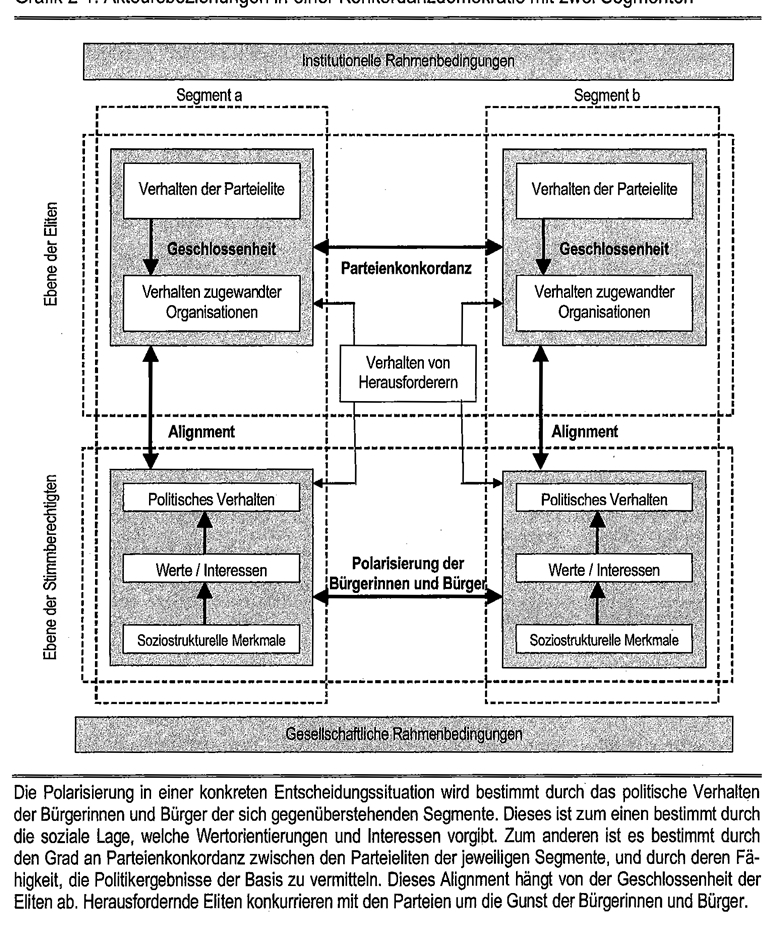

Analyseschema für die parteipolitische Praxis der Konkordanz von Christian Bolliger (anclickbar)

Nach 467 kohärent und flüssig geschriebenen Seiten, die sich den Grundlagen der Fragestellung und dem empirisch anspruchsvollen Test der relevanten Hypothesen zu den Akteursbeziehungen widmen, kommt der Berner Politikwissenschaft zu folgendem bündigen Schluss: “immer weniger”. eigentlich hätte er noch beifügen müssen: ziemlich unberechtigterweise!

Der Analyseansatz

Bolliger denkt nicht streng institutionell. Konkordanz ist für ihn eine Praxis. Begründet sieht er sie, in Anlehnung an die international etablierte Konkordanztheorie, zuerst in der Segmentierung der Schweiz. Diese hat vier starke Konfliktlinien hervorgebracht, die es so kombiniert in andern Gesellschaften nicht gibt: die konfessionelle Konfliktlinie zwischen Katholiken und Reformierten, den Gegensatz von Stadt/Land, die Unterschiede zwischen den Sprachregionen und die Klassenstruktur im Besitzstand. Doch auch die direkte Demokratie, speziell das Referendum, sieht er im Gefolge der schweizerischen Konkordanztheorie, als Rechtfertigung, denn sie hat nach den Erfahrungen in der Zwischenkriegszeit den Zwang zur Zusammenarbeit der politischen Eliten erhöht.

Daraus leitet der Autor sein analytisches Modell der Akteursbeziehungen ab. Zwischen den grösseren Parteien braucht es Kooperation, hier als Parteienkonkordanz beschrieben, denn zwischen den BürgerInnen einer segmentierten Gesellschaft herrscht Polarisierung. Die Parteien wiederum haben die Aufgabe, Bindungen herzustellen zwischen den StimmbürgerInnen und den Eliten, die konfliktmindernd wirken. Sie müssen dabei, eingebunden in die Parteienkonkordanz, ihre innere Geschlossenheit bewahren können.

Wie das genau ausgeprägt ist, interessierte den ehemaligen Doktoranden. Wenn Parteienkooperation und innere Geschlossenheit funktionieren, spricht er von Stabilität der Konkordanz. Gibt es nur Parteikooperation, halten die Parteien die inneren Widersprüche aber nicht aus, redet er von brüchiger Konkordanz. Gekittet ist die Konkordanz, wenn wenn die innere Geschlossenheit tief und die Parteikooperation gering ist. Und schliesslich ist die Parteienkonkordanz gescheitert, wenn es keine Parteienkooperation mehr gibt, dafür die Geschlossenheit der parteilichen Eliten hoch ist. Das jedoch ist nur die horizontale Konkordanz. Die vertikale entsteht aus den alles entscheidenden Bindungen der Parteieliten und den StimmbürgerInnen:

. Wirksam ist die Konkordanz dann, wenn Parteienkooperation und gesellschaftliche Bindungen hoch sind, denn das führt zu einer Verminderung der Polarisierung.

. Unwirksam ist sie, wenn die Parteienkooperation funktioniert, es aber an gesellschaftlichen Bindungen mangelt.

. Ein offener Parteienwettbewerb herrscht vor, wenn die Polarisierung in der Bürgerschaft gering, in den parteilichen Eliten aber stark sind.

. Schliesslich ist von manifesten Konflikten die Rede, wenn sowohl die gesellschaftliche wie auch die parteipolitische Polarisierung ausgeprägt ist.

Die Ergebnisse

Was nun ist, bei der Analyse von Volksabstimmungen, Parteikampagnen und politischer Praxis Sache?

Den gewählten Zeitraum unterteilt der Autor zunäcsht in drei Phasen: die unmittelbare Nachkriegszeit, die er mit Blüte der Konkordanz zusammenfasst, die 70er und 80er Jahre, welche die etablierte Konkordanz herausgefordert haben, und die Jahrtausendwende, in der die schweizerische Konkordanz entwertet worden sei. Vertieft beschäftigen muss man sich also nur mit der letzten Phase.

Den generellen Befund gilt es allerdings hinsichtlich der vier eingeführten Konfliktlinien zu differenzieren:

. Bezogen auf den Religionsfrieden in der Schweiz sieht Bolliger die Konkordanz weiterhin wirken. Die Parteien sind weiterhin in den Konfessionsgruppen verankert, und sie suchen in konfessionellen Fragen das Einvernehmen untereinander.

. Wechselhaft ist die Konkordanz in Sprachfragen geworden. Das hat weniger mit dem Verhalten der Parteien untereinander zu tun, als mit den Aufleben der Sprachgegensätze unter den Stimmberechtigten vor allem angesichts der aussenpolitischen Oeffnung.

. Verringert hat sich die Konkordanz bei den Klassenfragen. Hier ist man zu einem offenen Parteienwettbewerb übergegangen, bei dem man sich auf Eliteebene konkurrenziert, ohne dass in der stimmenden Bevölkerung ein vergleichbarer Konflikt festzustellen sei.

. Wenn das alles die Krisenbefunde der Konkordanz relativiert, so sieht Bolliger diese bei den Stadt/Land-Gegensätzen generell aufgebrochen: Sowohl die Elitekooperation sei um die Jahrtausend-Wende verschwunden, als auch die Bevölkerung in den Zentren und ihren Peripherien würden in unterschiedliche Richtungen tendieren. Das ist denn auch die eigentliche Herausforderung unserer Zeit.

Das alles führt den Autor zu vier Folgerungen für die gegenwärtige Situation:

. Erstens, die innere Geschlossenheit der Parteien bleibt, trotz selbständigen Kantonalparteien und ausdifferenzierten Verbänden, relativ hoch und konstant.

. Zweitens, die Bindungen der Parteien in der stimmberechtigten Bevölkerung sind aber schwach, sie ist aber teilweise im Wandel begriffen.

. Drittens, die gesellschaftlichen Konfliktlinien ihrerseits bestehen oder brechen auf, vor allem in räumlicher Hinsicht bei der Sprache und bei der Siedlungsart.

. Viertens, die Konkordanz ist angesichts dieser Verhältnisse in ihrer Praxis erheblich erschüttert.

Die Würdigung

Vieles von dem, was Christian Bolliger in seiner Doktorarbeit berichtet, dürfte Zustimmung finden. Sein Ansatz ist weitgehend deskriptiv, und seine Beschreibung treffen wohl zu. Allerdings neigt der Autor zu erheblichen Schematisierungen, die im Zeitverlauf, auf Ebene der einzelnen Parteien und bezogen auf die untersuchten Volksabstimmungen differenzierter hätten ausfallen können.

Die eigentliche Leistung der Disseration ist aber, eine Ordnung in die Begriffe der Konkordanzpraxis gebracht zu haben. Diese ist, so darf man folgern, nicht zwangsläufig eine theoretische Grösse, die aus der Gesellschaft, ihren zurückliegenden Konflikten, deren Verabreitungen in institutionellen Regelung entsteht. Vielmehr ist eine gewisse Bandbreiten an verschiedenen Praxen möglich, wie die Akteurskonstellationen zeigen: Wirksame Konkordanz in Konfessionsfrage steht eine offenen Wettbewerb bei Wirtschaftsinteressen gegenüber, brüchige Konkordanz in der Sprachenfrage koexistiert tiefen Konfliktlinien bei den Stadt/Land-Gegensatzen. Die einfache Schematisierung zwischen geeinter und gespaltener Gesellschaft, die Konkordanzdemokratie erfordert oder Wettbewerbsdemokratie zulässt, ist damit aufgehoben.

Die politische Praxis, die sich seit dem 12. Dezember 2007 stellt, erhellt die Studie von Christian Bolliger damit noch nicht. Der wissenschaftliche Praxis zur Konkordanzpraxis , die seit den Arbeiten von Neidhard und Lijphard zementiert erschien, erweitert die Arbeit um eine willkommene Innovation.

Claude Longchamp

Das generelle Forschungsprojekt

Christian Bolliger: Konkordanz und Konfliktlinien in der Schweiz 1945 bis 2003, Diss. Bern 2007

Die Buchreihe