5 Jahre BDP! Anlass, eine Bilanz zu ziehen, was ist – und was nicht.

Der Anlass

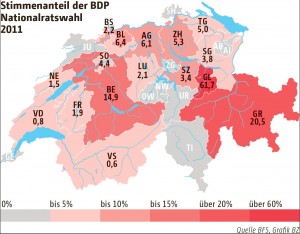

Fast alle ExpertInnen unterschätzten 2011 die BDP 2011, resümierte Adrian Vatter, Professor für Schweiz Politik an der Universität Bern, seine Meta-Analyse von Umfragen, Wahlbörsen und Zusammenstellungen kantonaler Wahlergebnisse zu eben dieser Partei. Doch sie überrascht: Sie erreichte bei ihrer ersten nationalen Wahl 5,4 Prozent der Stimmen; neun Sitze im Nationalrat resultierten daraus, und ein Mandat im Ständerat gab es für die jüngste aller Parlamentsparteien.

Grafik anclicken, um sie zu vergrössern

Nun ist die Berner Sektion der Bürgerlich-Demokratischen Partei an diesem Wochenende fünf Jahre alt geworden: ein Grund zum Feiern, in Aarberg, auch wenn die Tage davor für BDP-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf eine veritable Herausforderung waren. Zum ersten Mal reüssierte die Bundesrätin aus den Reihen der BDP in einem Kerndossier nicht, und das ausgerechnet vor der versammelten Mediennation.

Das Ganze ist und bleibt heikel: Denn trotz des Wahlerfolgs von 2011 ist die BDP eine kleine Partei, müssen ihre Mitglieder in Bundes- und Kantonsregierungen weitgehend ohne grosse Fraktion politisieren. Machtpolitik als Strategie scheidet da an sich aus. Dafür ist Sachpolitik angesagt, für Projekte, die aus der politischen Mitte heraus entstehen, aber nicht aus dem CVP-Hause stammen. Erfolge haben sie nur, wenn sie von links oder rechts mitgetragen werden.

Die Entwicklungen

Gerade sachpolitisch ist die BDP meines Erachtens weiter als bei ihrer Gründung. Sie hat sich in ihrer grossen Mehrheit als zuverlässiger Partner der bundesrätlichen Energiewende positionieren können. In der Bankenpolitik des Bundesrates hat sich beim automatischen Informationsaustausch unter den bürgerlich politisierenden Parteien den Lead inne. Das müssen ihr sogar die argwöhnisch beobachtenden JournalisteInnen attestieren. Ich halte deshalb die gängige Analyse, die BDP sei die anständige SVP, aber ohne profiliertes Programm, für überholt. Denn die BDP entwickelt sich programmatisch, gerade in Abgrenzung zu SVP und FDP. Das ist nicht ohne Folge, denn die Wahlanalyse von 2011 zeigte, dass sie am meisten Stimmen bei Ehemaligen genau dieser Parteien gemacht hat. Zugewinne seitens der SP und der CVP gab es zwar auch, aber weniger. Mehr davon wäre inskünftig gut, und angesichts der schwächelnden FDP auch nicht ausgeschlossen.

Die zweite Quelle an WählerInnen-Stimmen mobilisierte die BDP mit ihrem geschickten Slogan als neue Kraft. Der neue politische Stil, der sich 2011 wieder vermehrt durchsetzte, legte nahe, dass die verdrängten Probleme der jüngsten Vergangenheit benannt sind und man heute Persönlichkeiten will, welche zu Lösungen fähig sind: Bereit zu Kompromissen – statt zu polarisieren, sachorientiert mit Dossierkenntnis – statt zu blockieren. Genau das pflegt die BDP in den meisten Kantonen und sie darf davon nicht abrücken, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben will. Denn nur das führt dazu, dass Wählende, die enttäuscht von politischen Prozesse in der Schweiz sind, wieder Hoffnungen in der politischen Beteiligung sehen und BDP wählen gehen.

Mindestens so gut wie die GLP steht die BDP in den Kantonen da. Denn sie ist nicht mehr nur eine Erscheinung in den Gründerkantonen Graubünden, Bern und Glarus. Im Mittelland hat sie sich bei kantonalen Wahlen meist über dem 5 Prozent-Niveau etablieren können. Ihr Auftritt gefällt, denn er besteht aus einem Mix aus erfahrenen PolitikerInnen, meist aus den Reihen der SVP, aber auch aus neuen Personen, die eine Unabhängigkeit und Innovation garantieren. Weniger etabliert ist die Partei allerdings in der Romandie, wo sie sich in dem meisten Kantonen nach wie vor mit den Gründungsschwierigkeiten herumschlägt und eine marginale Erscheinung im Parteiensystem ist.

Die Herausforderungen

Das Erfolgsprofil der Zukunft kann sich die BDP an den Abstimmungsentscheidungen ablesen: BDP-Wählende sind zunächst regierungstreu, vergleichbar oder noch mehr als das bei der CVP der Fall ist. Denn sie haben ein intaktes Verhältnis zu den Institutionen des politischen Systems und brauchen keine Populisten, um den richtigen Weg zu erkennen. Sie sind nahe dem politischen Zentrum – und der Bevölkerungsmehrheit! Seit 2011 hat sich die BDP einmal klar getäuscht: Bei der Abzocker-Initiative verhielt sich die Spitze zu regierungstreu, während auch die BDP-Basis ganz anders tickte, und promt überschätze man sich und unterschätzte man die WählerInnen. Vielleicht war auch ihr Nein zur Zweitwohnungsinitiative ein Fehler, und bei Fragen der Hauseigentümer tat sich die Partei 2012 bisweilen schwer, einen klaren Standpunkt oben und unten einzunehmen. Dennoch, die Bilanz der BDP bei eidgenössischen Volksabstimmungen ist gut – besser jedenfalls als die der unmittelbaren politischen Konkurrenz rechts von ihr.

Mit Blick auf 2015 bleiben zwei grosse Herausforderungen: erstens die bange Frage, ob Eveline Widmer-Schlumpf erneut antritt oder nicht, und zweitens, nicht minder entscheidend, ob die BDP als eigenständige Partei Zukunft hat. Skeptiker unter den Analytikern halten das bereits für das drohene Ende der jungen Partei.

Meines Erachtens hängt vieles hängt vom Wahlergebnis bei den nächsten National- und Ständeratswahlen ab, und zwar vom eigenen und von dem der anderen. Das eigene wird herangezogen werden, um die bisherige Arbeit der jungen Partei zu beurteilen; das der anderen wird massgeblich sein, wenn es um Allianzen gehen wird, die den neuen Bundesrat formieren müssen. Ein Rückgang in der Wählenden-Stärke wäre für die BDP fatal; ein Gewinn durchaus ein Versprechen, mittelfristig ähnlich stark wie die CVP zu werden – und damit ihr auf Augenhöhe gegenüber zu stehen. Wenn Mitte/Links auch in der kommenden Vereinigten Bundesversammlung über eine Mehrheit verfügt, ist es gut möglich, dass die jetzige BDP-Bundesrätin auch die künftige ist. Ohne das dürfte die BDP ins zweite Glied der Parlamentsparteien zurückgedrängt werden, auf den Status, den die GLP oder die EVP heute hat. Mit einer Mehrheit, die der BDP wohlgesinnt ist, kann sich das Szenario von 2011 durchaus wiederholen: Die SVP reklamiert aufgrund ihrer Stärke im Parlament einen zweiten Sitz im Bundesrat, sei es zulasten der BDP, der SP oder der FDP. Letzteres hat die geringste Priorität aus Sicht der SVP, ist aber möglicherweise der einzige Ausweg.

Die zweite Herausforderung betrifft die Zukunft der BDP. Von Beginn an hat man ihr geraten, mit der CVP zu fusionieren. Und von Anfang an setzten sich in der BDP die Kräfte durch, welche das verhindern wollten. Zwischenzeitlich haben sich die beiden Parteien elektoral fast komplementär entwickelt, denn die BDP ist ein Phänomen reformiert oder gemischt-konfessioneller Kantone mit ländlichem oder kleinstädtischem Charakter, während die CVP gleiches in mehrheitlich katholischen Gebieten ist. FusionsgegnerInnen verweisen gerne darauf, dass das nicht zusammenpasst. BefürworterInnen eines Zusammengehens interpretieren das genau umgekehrt: eine Kooperation werde so erleichtert, denn 1 plus 1 gäbe unter genau solchen Bedingungen 2. Als Gegengewicht des Zentrums gegenüber den Polen würde das der Mitte gut anstehen, selbst wenn sich an der Krux, nach links oder rechts allianzfähig bleiben zu müssen, nichts ändern würde. Das bleibt eine Knacknuss.

Doch will auch ich die BDP hier nicht erneut unterschätzen. Denn ich bin es zwischenzeitlich gewohnt, dass sie mich und andere überrascht, genau dann, wenn sie in den grössten Schwierigekeiten steckt und niemand mehr von ihr etwas erwartet.

Claude Longchamp