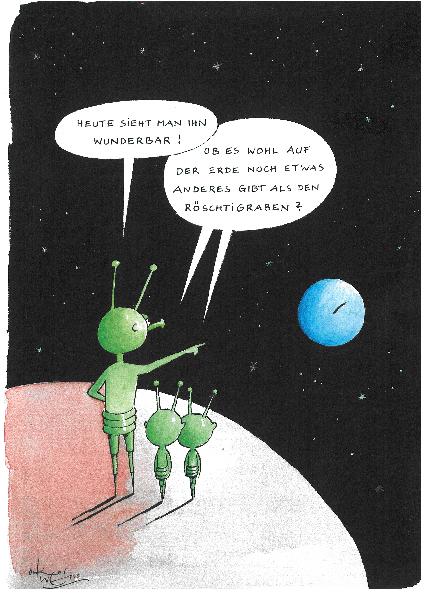

Regelmässig erhalte ich Anfragen für Auskünfte als Experte. Die meisten dieser Anfrage lehne ich ab; aus Zeitgründen, weil mich die Fragestellung nicht intessiert oder weil man mit einer einfachen Internetrecherche das Ganze auch beantworten kann. Jetzt habe ich wieder einmal eine Ausnahme gemacht, und eine Anfrage einer Studentin zum unendlichen Thema „Röstigraben“ beantwortet; hier das ganze Interview, für alle anderen, die mich danach fragen möchten …

Alice Grosjean: Was sind für Sie persönlich die grössten Unterschiede zwischen Romands und Deutschschweizern (Sprache, Charakter, Mentalität)?

Longchamp: Selbstverständlich in der unterschiedlichen Sprache, die auch andere Kulturräume eröffnet, verbunden mit einer ganz anderen Geschichte, welche das Verhältnis zu Imperien, Aufgaben des Staates, Einstellung zu Steuern und Formen der Entscheidfindung geprägt hat. Darüber hinaus gibt es für mich eher innerhalb der Sprachgruppen mehr Unterschiede, als dass ich solche zwischen diesen sehen würde.

Was schätzen Sie besonders an den West-, was an den Deutschschweizern?

In Fribourg aufgewachsen, Sohn einer deutschsprachigen Mutter und eines französischsprachigen Vaters bin ich ja von beidem etwas. Auch deshalb glaube ich nicht, dass es den Deutsch- und Westschweizer gibt. Wir allen haben mehr oder wenig viel oder wenig des einen oder anderen Kulturraumes in uns. – So gesehen schätze ich an der Romandie das Latenium, das Museum in Neuenburg, wegen der modernen Architektur, des grossen Wurfs über die Regionalgeschichte, und den Publikumsandrang, den es damit auslöste. und an der Deutschschweiz mag ich besonders Luzern mit dem perfekten Einbindung in die Umwelt, der gemütlichen Lebensweise und dem Mix aus Tradition und Offenheit besonders gut. Am liebsten bin ich aber in Murten, irgendwo zwischen der Kirche der französisch- resp. deutschsprachigen Bevölkerung …

Sind die Romands die besseren Patrioten?

Ach, was sind schon Patrioten? Als Napoléons Truppen die Schweiz besetzten, machten sie aus den französischsprachigen Untertanen gleichberechtigte Citoyens. Aufgeklärt wie vor allem die Intellektuellen in der Akademiestädten Genf und Lausanne von damals waren, verstanden sie sich als Patrioten, das heisst als Freunde der Revolution. Ihre Gegner nannten sich Republikaner, Föderalisten, und waren Reaktionäre, die das Rad der Geschichte umdrehen wollten. Während der Staatsgründung waren die Freisinnigen die Patrioten, welche mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 1848 mitten im monarchistischen Europa einen Coup lancierten. Doch das alles ist durch das Erlebnis des Zweiten Weltkriegs nachhaltig verändert worden: Patrioten waren danach jene, die sich gegen Hitler wandten, den General verehrten, dem Reduit anhingen, und dabei übersehen, dass sie sich ins Schneckenhaus zurückzogen, die Demokratie über Bord warfen, und die aufklärerischen Werte der Französischen Revolution verrieten. Patriot war man nun, wenn man antikommunistisch dachte und handelte, während alle anderen als fremde Fötzel traktiert wurden. – Nun sagen Sie zuerst, welchen Patriotismus sie meinen …

Gibt es Ihrer Meinung nach noch viele Vorurteile der Romands gegenüber den Deutschschweizern (oder anders herum)?

Die Konstruktion der Welt aufgrund einer einzigen Konfliktlinie ist das grösste Vorurteil, egal wo man lebt. „The Clash of Civilisation“ leitete der US-amerikanischen Politologe Samuel Huntington aufgrund einer Polarisierung von Kulturräumen ab, die er in erster Linie religiös, das heisst christlich oder nicht-christlich aufbaute. „Die Identitätsfalle“ nennt das sein grösster Kritiker, der Nobelpreisträger Amartyra Sen, und zählt auf, wie viele Identitäten die Menschen als soziale Wesen haben, kulturell, sprachlich, religiös, moralisch, ethisch oder politisch konstituiert sind und nur selten in der gleichen Kombination bei zwei verschiedenen Menschen vorkommen. Genau deshalb macht die Polarisierung in der Schweiz entlang des Röschtigraben wenig Sinn!

Wann und weshalb haben Sie persönlich den „Röstigraben“ am stärksten erlebt/wahrgenommen?

Am 6. Dezember 1992, bei der Volksabstimmung über den EWR-Vertrag, in der Romandie fast einstimmig angenommen, in der deutschsprachigen Schweiz mehrheitlich verworfen, nur von ausgewählten städtischen Gegenden befürwortet. Das war es auch berechtigt, diese Chiffre zu verwenden, doch finden sich davon selbst bei Europa-Abstimmungen heute nur noch Spuren.

Wie beurteilen Sie heute die politische Lage um den Röstigraben, existiert er überhaupt noch?

Er ist dann problematisch, wenn er gleichzeitig politisch, kulturell und ökonomisch wirkt, Mehr- und Minderheit, dominante und unterlegene Kultur, starke und schwache Oekonomien einander immer wieder gleich ausschliessen. Denn dann neigt man dazu, wirtschaftliche Verteilkämpfe in ethnischen Kategorien zu lesen, womit sie hochexplosiv und kaum mehr rational verbesserbar werden. Gegenwärtig findet man ja davon nur noch wenig: Die Romandie ist die Region der Schweiz, die am stärksten boomt, von der Weltwirtschaftskrise am wenigsten betroffen ist. Der Arc Lémanique, der entlang von Strassen und Schienen zu einem grossen melting pot von Interessen und Werten zusammenwächst, ist Zürich von seinem Zukunftspotenzial her jedenfalls ebenbürtig.

Was hat sich in den letzten 40 Jahren verändert?

40 Jahre sind willkürlich! Eine Zusammenstellung des Poltikwissenschafters Christian Bolliger, die man auf dem Internet schön nachverfolgen kann, zeigt, dass das Verhältnis zwischen den Sprachregionen seit es Volksabstimmungen gibt, die ihm als Indikatoren gelten kaum je stabil waren, und es wohl auch nicht sein werden. Das einzige war immer ein Problem ist, besteht darin, dass man nur noch neben, kaum mehr miteinander lebt.

Sind die Anstrengungen den Röstigraben zu überqueren und die jeweils andere Sprache und Mentalität kennen zu lernen, z.B. von jungen Leuten, heute grösser als früher?

Nein, eher nicht. Eigentlich lebt ja nur noch Biel/Bienne die Zweisprachigkeit wirklich. Der Rest kümmert sich kaum darum. Im Alltag, im Berufsleben, in den Medien, herrscht Segregation und Binnnensicht vor. Die lingua franca, in der sich die SchweizerInnen gemeinsam unterhalten, ist zwischenzeitlich englisch, weil man einander sonst nicht mehr versteht! Und unter den Zuwanderern ist es bald einmal albanisch!

Glauben Sie, dass sich Westschweizer manchmal in gewissen Dingen benachteiligt fühlen (Z.b. in politischer Sicht oder in den Medien)?

Sie sind eine Minderheit. Die Sprache ist aber nur eine der grossen Konfliktlinien in der europäischen und schweizerischen Gesellschaft, die sich politisch auswirken. In der Schweiz ist der Stadt/Land-Gegensatz heute viel wichtiger, auch der Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessengruppen rangiert vor der Sprachenfrage. Diese findet sich am ehesten, wenn es um Relation zwischen Zentral- und Gliedstaaten geht, denn da reflektiert sich die Minderheitsposition am ehesten. Beschränkt trifft das auch zu, wenn wir über die Aufgaben des Staates, der Gemeinschaft und des Individuums reden und wenn es um das Verhältnis zum Ausland geht, weil es durch die nächstgelagerten Referenzraum ganz unterschiedlich erscheint. Die Mehrheiten sind aber nicht immer identisch, sodass ich das nicht zu vertiefen brauche.

Was könnte man in der Kommunikation zwischen Deutsch- und Westschweiz verbessern?

Reisen bildet, wandern auch! Reisen und wandern Sie alle mehr in der Schweiz umher, und gehen sie nicht immer an die gewohnten Orte. Das gilt für alle, entdecken sie Vielfalt der Schweiz, wie das im 18. Jahrhundert so populär wurde und lange nachhalte, heute leider viel zu wenig mehr vorkommt. Und lernen sie dabei auch Menschen in ihrer ganzen Kultur kennen, indem sie sich Mühe geben, ihre Sprache zu verstehen. Die Bestimmung der Schweiz ist es, eine GrenzgängerInnen-Nation zu sein!

Claude Longchamp

![]()